結婚式の招待状デザインを決めたら、次にゲストへ送るための「宛名書き」作業が待っています。

招待状は二人の結婚式に関してゲストが初めて手にする、言わば「結婚式の第一印象」となる大切なアイテム。

そんな第一印象を決める招待状に、マナーを知らないまま宛名を書いてしまうと、ゲストががっかりしてしまうかもしれません。

結婚式を楽しみにしてくれているゲストに失礼の無いよう、できるだけ綺麗に正しいマナーで宛名書きをしたいですよね。

「招待状の宛名の書き方が知りたい」

「宛名書きの注意点が知りたい」

「どうすれば綺麗に宛名書きができるの?」

この記事では、元プランナーの筆者がこのようなお悩みにお答えしていきます。

実際に打ち合わせで新郎新婦に説明していた内容を詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

招待状の宛名の綺麗な書き方や正しいマナーを知って、ゲストが楽しみになる招待状を送りましょう!

どんな封筒を用意する?

基本的に招待状を入れる封筒は、好きなものを選べばOKです。

柄が入ったものでもいいのか? 色味は? 大きさは? など心配になることが多いかもしれません。

しかし、封筒自体には決まりもマナーもないので、作成するお2人で相談して好みに合うものを選ぶのがいいでしょう。

基本は好きなものを

結婚式のコンセプトやテーマを決めている場合であれば、それに合わせたデザインもおすすめです。

例えば、「海」がテーマの結婚式であれば、貝殻や青色など、海を連想させるデザインを選ぶのも素敵ですよね。

特に相手に不快感を与えるものでなければ、自由に自分たちらしさを楽しむのがいいでしょう。

封筒自体はロフトや東急ハンズなど、文房具を扱うお店や、コスパを重視したい場合は100円均一などでも購入が可能です。

既製品でなければならないということはないので、自分たちでデザインしたオリジナルの封筒で個性を出すといった方法もあります。

WEBサイトなどで注文ができるお店もあるので、興味のある方は一度検索してみてくださいね。

よく使われる封筒

実際に招待状によく使われている封筒は、洋1サイズ・洋2サイズと呼ばれるサイズです。

特にこのサイズでなければならないというわけではありませんが、内容物を折らずに入れられる大きさを意識して選ぶのがポイントです。

封筒の形としては横長で、色は白色のものが多く、特にこだわりがないという方や、定番のものを選びたいという方におすすめ。

式場や式自体が和のテイストである場合は、和のイメージに合わせて縦の封筒を選ぶのもいいですね。

招待状の宛名を書く方法

結婚式の招待状において宛名を書く方法は3種類あります。

ここでは、それぞれの特徴やメリット・デメリットを詳しくご紹介していきます。

1.手書き

一般的に招待状の宛名は、新郎新婦が手書きしているケースが多いです。

式場で招待状を注文した場合、筆耕と呼ばれる宛名書きを依頼しないと、自分たちで宛名を書くことになります。

筆耕の相場は¥200〜¥300程度なので、50部招待状がある場合は¥10,000〜¥15,000の追加費用がかかってしまいます。

結婚式の費用を抑えるためにも手書きする新郎新婦が多いのですね。

| メリット | デメリット |

| ・筆耕費を節約できる ・ゲストが増えてもすぐに渡せる ・字が綺麗な二人なら得意を生かせる |

・手間がかかる ・書き損じの可能性がある |

2.業者に依頼

宛名書きが苦手という新郎新婦は、業者に依頼することもできます。

式場の筆耕はもちろん、スキルマーケットなどで招待状の宛名書き業者に依頼することで、綺麗な宛名に仕上げてくれます。

ただ、ゲストの個人情報を提供しなければならないので、扱いには注意が必要です。

手間をかけずに綺麗で心のこもった招待状を送りたい場合には、業者へ依頼すると良いでしょう。

| メリット | デメリット |

| ・必ず綺麗な宛名になる ・思いがこもった丁寧な印象になる ・手間がかからない |

・費用がかかる ・業者にゲストの個人情報を提供しなければならない |

3.印刷

手書きには自信がなく費用もなるべく抑えたいという新郎新婦には、宛名印刷がおすすめです。

封筒のサイズに合わせた宛名データを作り、封筒に印刷すればOKなので、簡単に綺麗な招待状を作ることができます。

費用も手間も抑えられて良いですが、パソコンスキルやプリンターが必須なので、持っていない新郎新婦は選択できない方法です。

フォントは筆ペンで書いたようなデザインを選んでください。

| メリット | デメリット |

| ・好きな書体が選べる ・費用を節約できる ・自宅でできるので個人情報の取り扱いも安心 |

・パソコンスキルが必要 ・プリンターが必要 |

招待状宛名書きの注意点

ここからは宛名書きをする前に知っておきたい5つの注意点について、ご紹介していきます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.必要なものを揃える

まずは、宛名書きを始める前に必要なものを揃えましょう。

・慶事用切手 (¥84 or ¥94)

・ゲストの住所リスト

・テープのり

・予備の封筒

▼筆ペン(薄いインク/ボールペンNG)

招待状の宛名を手書きする場合は、筆ペンを利用することが一般的です。

お祝い事は「太く濃く」と言われていることから、インクの薄い筆ペンやボールペン、サインペン、万年筆の使用は避けましょう。

▼慶事用切手(¥84or¥94)

切手を用意する際はお祝い事専用の「慶事用」の切手が必要になります。

郵便局や一部のコンビニなどで購入が可能です。

また、招待状の重さによって切手の料金が異なるため、郵便局で購入する際には実際に送る招待状を1通持っていくと良いでしょう。

一枚一枚切手の貼り付け作業をする時間を短縮したい場合は、料金別納郵便という形で発送するのもいいですね。

デザイン性を重視したい場合は、ハッピーグリーティング切手やふるさと切手を使用するという方法もあります。

慶事用の切手に比べてカジュアルな印象になるので、友人など、気心の知れた相手にだけ送るのがおすすめです。

切手については以下の記事も参考にしてみてください。

URL: https://www.kekkonshikijoerabikata.com/6355/

その他にも宛名書きをスムーズにするためのゲストの住所リスト、切手を貼るテープのり、書き損じ用の予備の封筒もそれぞれ用意しておくと安心ですよ。

2.手渡しと郵送のゲストを分ける

実際に宛名を書き始める前に、手渡しと郵送のゲストを分けておきましょう。

手渡しと郵送では宛名の書き方や切手の有無が異なるので、事前に分けておくと無駄な書き損じを防ぐことができます。

ゲストリストに手渡しか郵送かを記載しておくと、分かりやすいですね。

3.封筒の上下・向きを確認する

宛名を書く前に、1枚ずつ封筒の上下を確認しておくと良いです。

集中して宛名書きをしていると、「いつの間にか封筒の上下を間違えて書き続けてた!」なんてこともよくあるケース。

実際に私がプランナーの時にも、間違えてしまう新郎新婦が数組いらっしゃいました。

書き損じによる無駄な出費を防ぐためにも、細かく確認しましょう。

4.インクが乾くまで重ねない

宛名を書き終えたらそのまま重ねるのではなく、インクが乾くまで重ねないようにしましょう。

特に筆ペンのインクは乾きにくいので、重ねるとにじんでしまいます。

汚れた封筒は使用できないので、書き直すための手間も時間もかかってしまいますよね。

招待状を綺麗に保つためにも書き終えたら1枚ずつ並べ、できるだけ広い場所で作業しましょう。

5.切手は最後に貼る

招待状の切手は、全ての宛名が書き終わったら貼りましょう。

宛名書きと切手を貼る作業を同時に行うのはとても効率が悪いですし、先に貼ってしまうと書き損じた時に無駄な出費が増えてしまいます。

一度貼った切手を剥がして別の封筒に張り替えるのは、あまりおすすめできません。

シワのある切手や少し破れてしまった切手を使うのは、結婚式の招待状にふさわしくないですよね。

ゲストに気持ちよく受け取ってもらうためにも、宛名の最終確認をするためにも、切手は最後に貼ると良いですよ。

▼貼るのは返信ハガキと封筒の2か所

意外と忘れられてしまうのが、返信ハガキの切手です。返信ハガキに貼り忘れてしまうと、ゲストに送料を負担してもらうことになるので忘れずに切手を貼りましょう。

招待状 宛名の書き方とマナー

宛名書きの注意点がわかったところで、ここからは具体的な宛名の書き方やマナーをご紹介していきます。

それぞれ詳しくみていきましょう。

これで失敗なし! 書き始める前にすること

まずは、先述した宛名書きの注意点をしっかり確認しておくことが大切です。

・飲み物などを近くにおかない

・ゲストリストを用意する

・手渡しと郵送を分ける

・【重要】切手は最後に貼る

書き始める前の環境づくりや、必要なものを揃えてから作業に取り掛かりましょう。

基本の書き方 (住所・宛名)

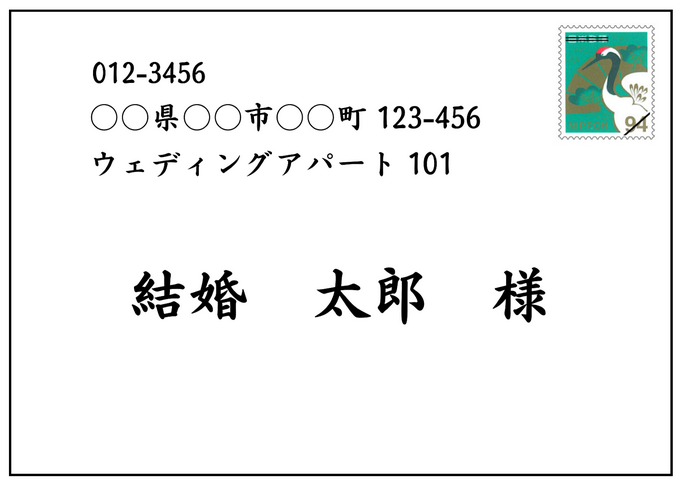

基本的な招待状の完成イメージはこちら!

・郵便番号と住所の書き始めは揃える

・住所は都道府県名から書く

・住所が2行になってもOK

・招待状の中央部分に大きく宛名を書く

・苗字と名前の間は少し空ける

・切手は右上に貼る (横書き封筒の場合)

細かいマナーなども大切ですが、1番大切なのは全体のバランスです。

例えば、とても長い住所なら宛名を少し下にずらして書くなど、全体のバランスを考えて宛名を書きましょう。

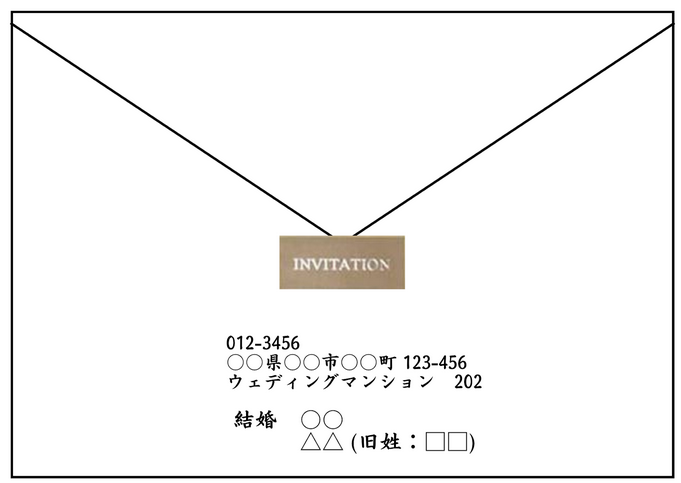

差出人の書き方

差出人部分の完成イメージはこちら!

・中央揃えとなるように書く

・表面同様「〒」マークは書かない

・住所は1段でも2段でも可能

・入籍済みの場合は連名で書くとスッキリする(旧姓も表記)

・入籍がまだの場合は二人の名前を2行で書くと良い

式場で招待状を注文した場合、既に差出人部分が印刷されたものが納品されるケースがほとんどです。

そのため自分たちで差出人まで書くケースはあまり多くないですが、招待状を1から手作りする際にも書き方マナーは知っておくと良いですね。

縦書きと横書きでルールは変わらない?

現在ではほとんどの方が横書きの封筒を利用しますが、こだわりがあって縦書きの封筒を使用する方もいらっしゃるかもしれません。

縦書きでも基本のポイントはほとんど変わりません。変わる点としては以下に注意しましょう。

▼宛名を書く時は

| 横書きで宛名を書く時 | 縦書きで宛名を書く時 |

| ・郵便番号のマーク「〒」は書かない ・郵便番号と住所の書き始めは揃える ・住所が2行になってもOK (2行目は1文字下げると見やすい) ・招待状の中央部分に大きく宛名を書く ・苗字と名前の間は少し空ける ・切手は右上に貼る |

・郵便番号のマーク「〒」は書かない ・郵便番号は右上に書く ・郵便番号はアラビア数字で横書き ・住所が2行になってもOK (2行目は1文字下げると見やすい) ・住所は漢数字で縦書き ・招待状の中央部分に大きく宛名を書く ・苗字と名前の間は少し空ける ・切手は左上に貼る |

▼差出人を書く時は

| 横書きで差出人を書く時 | 縦書きで差出人を書く時 |

| ・封筒のシール下、中央部分に書く ・中央揃えとなるように書く ・表面同様「〒」マークは書かない ・住所は1段でも2段でも可能 ・入籍済みの場合は連名で書くとスッキリする (旧姓も表記) ・入籍がまだの場合は二人の名前を2行で書くと良い |

・蓋を右側にして左に寄せて書く ・住所の書き始め、名前の書き始めを揃える ・表面同様「〒」マークは書かない ・住所は1段でも2段でも可能 ・入籍済みの場合は連名で書くとスッキリする (旧姓も表記) ・入籍がまだの場合は二人の名前を2行で書くと良い |

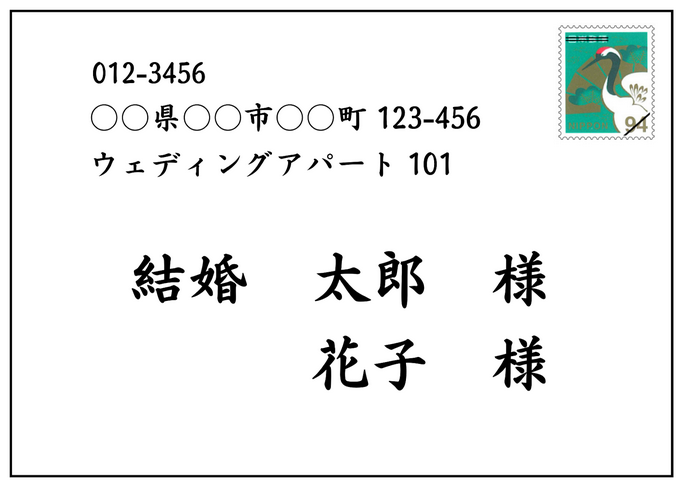

夫婦へ連名で送る場合の宛名と敬称

招待状を夫婦へ送る場合の完成イメージはこちら!

・宛名を連名で書く

・名前の書き出しと「様」の位置は揃える

・名前が3文字の場合は「様」との間にスペースがなくても良い

・奥様と面識がない場合は「令夫人」、夫君と面識がない場合は「御夫君」を使う

夫婦の場合は、書く前に文字のバランスや大きさに注意して書きましょう。

名前の書き出しと「様」の位置を揃えると、綺麗な宛名を書くことができます。

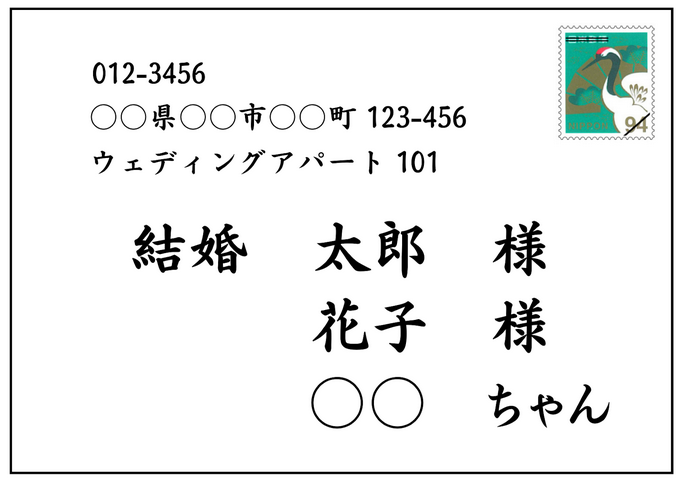

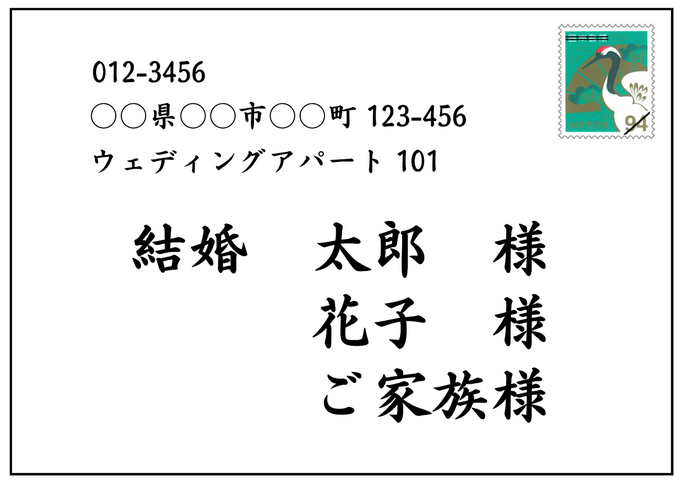

家族(3人)へ送る場合の宛名と敬称

3人の家族へ招待状を送る場合の完成イメージはこちら!

・名前が3行になるので少し上の方から書き出す

・お子様の敬称は「ちゃん」や「くん」を使用する

お子様が小学生以下なら「ちゃん」や「くん」を使用し、中学生以上の場合は「様」を使用するなど、年齢に合わせて宛名書きをしましょう。

家族(4人以上)・複数人へ送る場合

3人以上の家族(主に親族)へ招待状を送る場合の完成イメージはこちら!

・名前が3行になるので少し上の方から書き出す

・夫婦の名前の下に「ご家族様」と表記する

・お子様兄弟の名前は記載しなくてOK

4人以上の名前が羅列されていると、文字数が多く、圧迫感のある印象になってしまいます。

お子様の名前を「ご家族様」と置き換えることで、スッキリとした印象の招待状にすることができます。

もし、どうしても家族全員の名前を入れたいという場合は、住所などを小さめに記載して全員の名前を書いても問題ありませんよ。

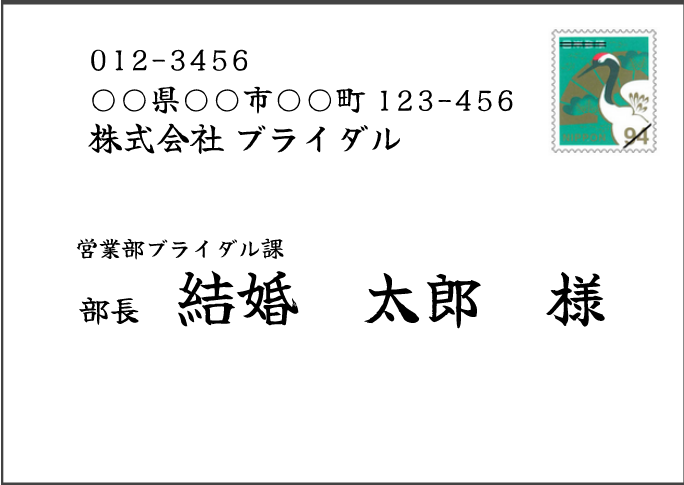

会社の上司へは「肩書」+名前+「様」

会社の上司や取引先にへ招待状を送る場合の完成イメージはこちら!

・事業部の名前を名前の上に小さめに書く

・名前の前に役職を書き、最後に「様」を付ける

・会社名や事業部名は略さずに書く

自分の会社の上司には直接手渡しが望ましいです。

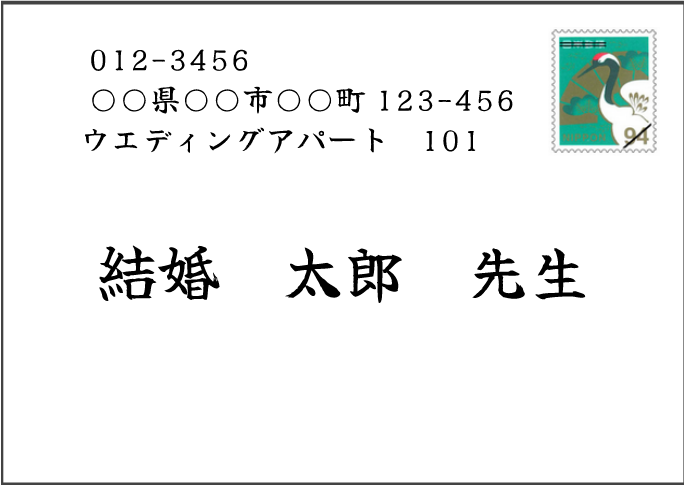

先生・恩師に贈る場合の宛名と敬称

先生・恩師へ招待状を送る場合の完成イメージはこちら!

・教授の場合は敬称を「教授」にしてもOK

・「様」でも問題なし

・学校宛に送る場合は「教諭」など肩書を先頭に付ける

敬称に何を使うかは、間柄や日頃のやり取りなどを鑑みて決めてみてください。

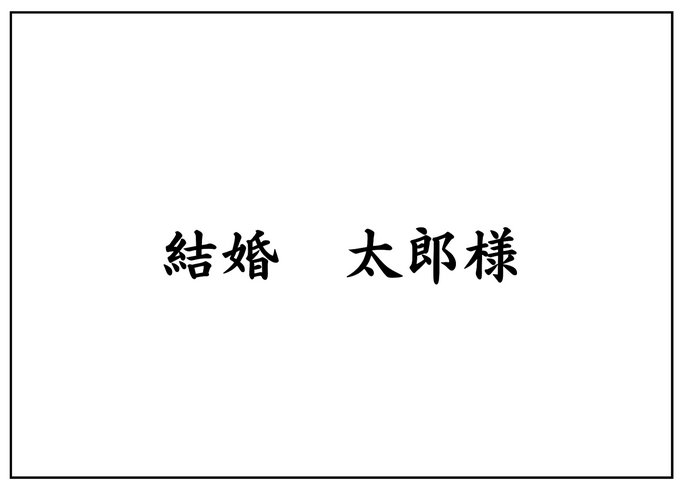

手渡しの場合の書き方

招待状を手渡しする場合の完成イメージはこちら!

・切手は貼らない

・中央にバランスよく宛名を書く

・封をしない

手渡しの場合は、住所や切手が不要なので、中央にバランスよく書きましょう。

大きすぎず適度に余白を作ると、綺麗に招待状の宛名を書くことができます。

郵送・手渡しの最終チェック

ここまでのすべての準備が整ったら、いよいよ郵送や手渡しで招待状をゲストにお渡しするときです。

用意が終わったことに安堵してしまう方も多いと思いますが、せっかくここまで仕上げたのですから、最後まで気を抜かずに準備していきましょう。

投函する日をいつにするか、本人たちは気にならない場合でも気になる人がいる場合も多いので、事前に周りと意見のすり合わせをしておくことも大切です。

チェック項目

招待状の封をする前には、必ず最終チェックをしておきましょう。

完璧に作ったと思っていても、手作業で進めている以上、どうしてもミスしてしまうこともあります。

- 必要な書面はすべて入っているか

(特にサイズの小さい付箋などは要確認) - 封筒に入れる向きはあっているか

- 宛名に間違いはないか

- 印刷の場合:文字がすれて見にくい箇所はないか

- 返信用ハガキに慶事用切手は貼っているか

など、事前にチェックリストを作っておくのもいいですね。

ゲストによって入れる内容が異なる場合もあるので、ゲストリストなどを参照しながらしっかり確認していくことが大切です。

郵送は吉日にしておくと安心

吉日でなければならないという決まりはありませんが、気になる人もいるということは心に留めておきましょう。

本人たちが気にならない場合でも、ご両親や親族など近しい人が気にする場合もあるので要注意です。

吉日に投函したい場合には、郵便窓口に直接持っていくと確実に吉日に投函できます。

もちろん郵便ポストからの投函も可能ですが、投函する時間やポストによっては、投函した日に消印が押されない可能性も0ではありません。

せっかく吉日に投函しても消印の日が変わってしまっては意味がないので、窓口への持ち込みを行うのが確実な方法ですね。

まとめ:正しく綺麗に宛名を書いてゲストが喜ぶ招待状を送ろう!

いかがでしたか?

招待状の宛名書きのマナーや書き方の注意点をご紹介していきました。

招待状の宛名書きで大切なのは、宛名を手書きすることでもなく、字の上手い下手でもありません。

ざっくばらんに書き始めるのではなく、事前に正しいマナーや綺麗に書くコツを知っておくことです。

この記事でご紹介している完成イメージを参考にしながら、宛名書きにチャレンジしてみてくださいね。

1枚1枚心を込めて宛名を書き、受け取ったゲストがさらに楽しみになる招待状を準備しましょう!