結婚式の準備を進める中で、兄弟や親といった身内への招待状をどう扱うべきか悩む方は少なくありません。

普段から親しくしている家族だからこそ、形式ばった招待状は不要だと考えることも。

「親は主催側だから招待状はいらない?」

「出席が確定していても招待状を送るの?」

「親と同居している兄弟にも招待状は必要?」

結婚式はフォーマルな場であり、家族にも正式な形で招待の意を伝えることがマナーです。

本記事では、兄弟や親、その他の親族へ招待状を送る際の基本的なマナーや状況別の対応、注意点を解説します。

家族への招待状の送り方をマスターして安心して招待状を送付しましょう。

結婚式の招待状は家族や親族に送るかどうか

結婚式への出席は返信はがきで確定しますが、あらかじめ出席が決まっている家族にも必要なのか疑問に思う方もいるでしょう。

兄弟姉妹だけでなく、両親や祖父母、おじ・おば、いとこといった他の親族にも送るべきか迷うことも。

特に両親は結婚式の主催者側に立つことが多いため、ゲストとして招待状を送るのは不自然に感じるかもしれません。

ここでは両親など招待状が必要なのか迷いやすい親族を中心に、招待状が必要かどうかを解説していきます。

両親には渡すのがおすすめ

結婚式において、両親は新郎新婦様とともにゲストをもてなす主催者側の立場となるのが一般的です。

そのため、ゲストとして招待状を送る必要は本来ありません。

しかし、結婚式の記念として両親にも招待状を渡すケースが増えています。

心を込めて準備した招待状を渡すことで、改めて感謝を伝える機会にもなるでしょう。

出席は確定しているので返信はがきを同封する必要はありませんが、記念に書いてもらってもOK。

また、新郎新婦様が主催で親御様をゲストとして招く場合は、通常通りに渡してください。

兄弟姉妹は状況に合わせて判断する

兄弟姉妹もゲストの一員となるため、基本的には招待状を送ります。

ただし、既婚か独身か、親と同居しているのかどうかに合わせて送り方を変える必要があるので注意しましょう。

状況に合わせた招待状の送り方は後の項目で解説しているので、参考にしてみてください。

口頭での確認だけでなく、招待状で正式に招待するのが基本マナーです。

祖父母やおじ・おばへは手渡しが丁寧

祖父母やおじ・おばは大切なゲストであるため、他のゲストと同様に招待状を送ります。

連名での招待状の送り方については後の項目で詳しく紹介しているので、参考にしてくださいね。

特に高齢の祖父母へ送る場合は、招待状を送る前に一度電話などで結婚報告してから送ると親切でしょう。

また、会場のバリアフリー情報などを付箋で知らせると喜ばれます。

世帯を持ったいとこには別で送る

いとこへ招待状を送る際は、世帯を持っているのかどうかが判断ポイントです。

いとこがすでに結婚して新しい家庭を築いている場合は、その世帯宛に送りましょう。

一方、いとこが両親(おじ・おば)と同居している場合は、家族全員を招待する形が適切。

おじ・おばまでを招待する場合は宛名にいとこの名前は載せません。

事前に連絡してから送付すると丁寧でしょう。

【状況別】兄弟姉妹への招待状の渡し方

兄弟姉妹への招待状の出し方は、相手の現在の生活状況によって異なります。

大きな判断ポイントは結婚しているのかどうかです。

ここでは3パターンのケースを紹介し、それぞれの対処方法を解説します。

親と同居している場合

兄弟姉妹が独身で親と同居している場合は、家族まとめての招待で問題ありません。

親御様の名前と兄弟姉妹の名前で連名にした結婚式の招待状を送りましょう。

独身で実家を出ている場合

兄弟姉妹が実家を離れて暮らしている場合は、連名でも個別でも構いません。

本人や親御様に希望を聞いて決めるのがよいでしょう。

本人が住んでいる住所へ郵送するのがおすすめですが、状況に合わせて判断してみてください。

結婚して新しい家庭を持っている場合

兄弟姉妹がすでに結婚している場合は、その家族宛に結婚式の招待状を発送します。

一般的には配偶者も一緒に招待するので、招待状は夫婦で一通とし、宛名は連名で記載してください。

お子さんがいて家族全員を招待する場合は、宛名にお子さんの名前を書き忘れないように注意しましょう。

宛先の人数に合わせた宛名の書き方

家族に宛てて結婚式の招待状を送る場合、宛名を人数分書く必要があり、書き方に迷う方もいます。

人数に合わせた宛名の書き方を紹介するので、例文を参考に間違いのないように準備を進めてください。

もっと詳しく知りたい方はこちらの関連記事が参考になるでしょう。

URL: https://www.kekkonshikijoerabikata.com/7292/

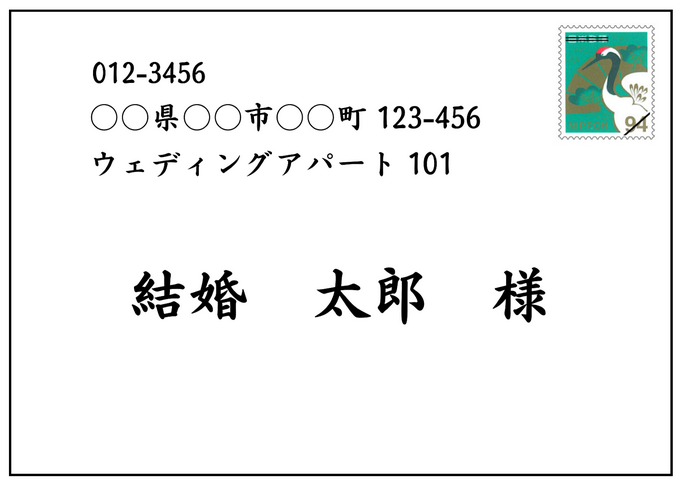

1人の場合

基本的な宛名の書き方で、他のゲストたちと書き方は同じなので間違える心配は少ないでしょう。

一人立ちしている兄弟姉妹に送る場合はこちらの書き方です。

宛名は1人分でいいのか確認してから清書に移ると安心。

手渡しの場合は住所を省略し、名前のみ書いてある状態で渡します。

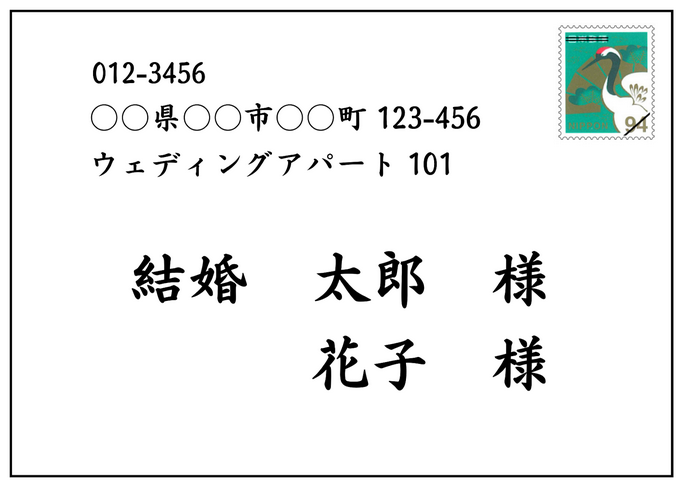

2人の場合

夫婦連名で招待状を送る場合は上記のように書きましょう。

兄弟または義兄弟の名前の後に、姉妹または義姉妹の名前を続けて書きます。

親御様とは同居していても、世帯を別で持っているのであれば別で送ってもOK。

同じ家に届くのだからとまとめて1つでも問題ありません。

事前にどうしたいか聞いてから用意できるとベストです。

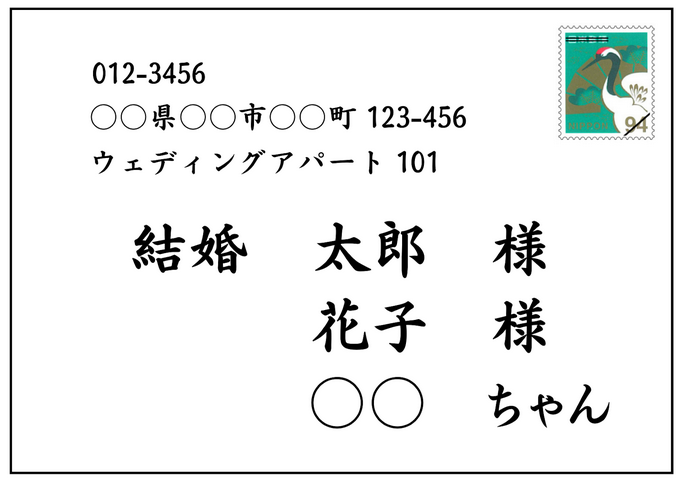

3人の場合

お子さんも招待する場合は、夫婦の名前に続けてお子さんの名前を書き添えます。

小学生以下のお子様には「ちゃん」や「くん」などの敬称を使っても差し支えありません。

宛名に名前がないと招待されているのか確信が持てず不安にさせてしまうので、確実に入れるようにしてください。

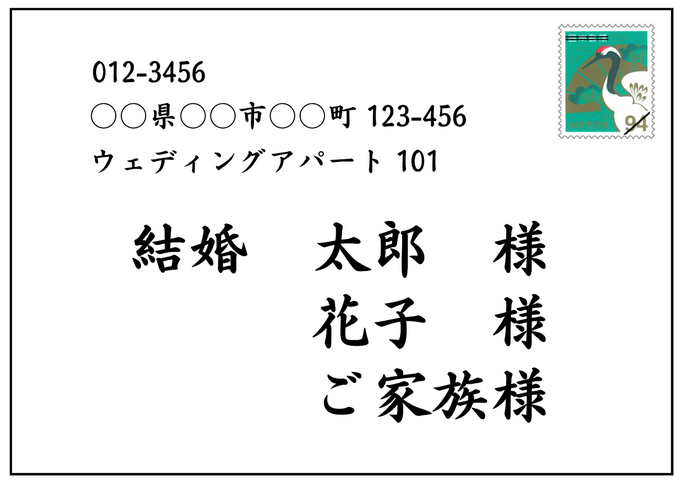

4人以上の場合

家族が4人以上いる場合は、宛名の書き方にいくつかポイントがあります。

基本的には、夫婦の名前に続いて年齢の高い順にお子様の名前を記載しますが、スペースが狭いと書ききれないことも。

見栄えの観点からも宛名に書けるのは4人まででしょう。

宛名に全員分の名前が入らない場合は、夫婦の名前と「ご家族様」と添えて名前を省略することができます。

ご家族様と省略した場合は、別紙にて招待する人の名前の名前を書くのがマナーです。

家族に招待状を送るときのポイント

家族に招待状を送るとき注意したいポイントをいくつか解説します。

家族だから、と適当に済ませず礼節ある対応ができるとベストです。

出欠確認を口頭だけで済ませない

結婚の報告をした際に、親族から口頭で出席するとの返事をもらうことも多いでしょう。

しかし、その場合でも招待状は送るのが望ましいです。

口約束だけでは、後になって日時や場所を忘れてしまったり、聞き間違えたりする可能性も。

正式な案内状として招待状を送ることで、こうしたトラブルを未然に防ぎ、相手に対して丁寧な印象を与えることにもつながります。

招待状は単に出欠を確認するだけのものではなく、結婚式の日時や場所、時間といった情報を正確に伝えるものでもあるのです。

返信用はがきを同封する

口頭で出席の意思を確認していても、改めて書面で返信をもらうことで出欠の最終確認が確実になります。

返信はがきはアレルギーの有無などゲストに必要な配慮を把握するためにも役立つので、必ず出してもらうようにしましょう。

特にweb招待状ではシステム上でゲストを管理する兼ね合いもあるため、返信は必須です。

まとめ:兄弟や家族にも結婚式の招待状を送ろう

兄弟や親、親族に送る招待状のマナーについて解説しました。

出席することが確定していても、結婚式の招待状は送り、返信してもらうようにしましょう。

結婚というフォーマルな場では、正式に招待することで礼を尽くすという意味もあります。

また、兄弟姉妹への招待状の送り方については状況に合わせて判断する必要があるため、本記事を参考にしてみてくださいね。

相手への敬意と心遣いを込めて招待状の準備を進めましょう。